L'expression "poètes maudits" provient d'une œuvre du poète français

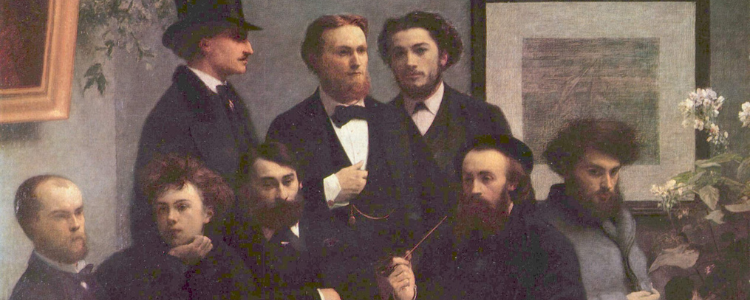

Paul Marie Verlaine (1844-1896). Les poètes maudits, publiée dans sa première édition en 1884, comprend, outre des textes de Verlaine lui-même, quelques textes des poètes français

Arthur Rimbaud (1854-1891),

Tristan Corbière (1845-1875) et

Stéphane Mallarmé (1842-1898).

En 1888, une édition actualisée fut publiée avec les œuvres de la poétesse française

Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859), de l'écrivain français

Auguste de Villiers de l'Isle-Adam (1838-1889) et de Pauvre Lelian, pseudonyme et anagramme de Paul Verlaine. Dans son travail, Verlaine les définit comme des "poètes maudits", les décrivant comme des

non-conformistes, des rebelles, des innovateurs, des "poètes absolus".

Le poète et écrivain français

Charles Baudelaire (1821-1867), avec sa pensée et ses œuvres, dont Les Fleurs du Mal, a influencé les poètes après lui et est considéré comme l'un des précurseurs des poètes maudits.

La notion de poète maudit constitue le mythe de la pensée romantique et domine l'idéologie de la poésie dans la seconde moitié du XIXe siècle ; son image définit une

condition de malaise envers la société, avec pour conséquence l'isolement, la tendance à la rébellion et la provocation. L'indiscipline de ce mode de vie se traduit également par une propension à la consommation d'alcool et de drogues, à la recherche d'expériences intenses dans le but d'évoquer des sentiments et des situations extrêmes, avec une tendance à l'autodestruction.

Interprétation des textes de l'ouvrage

Les

textes des poètes maudits sont souvent difficiles à lire et à interpréter, car le fait de se sentir incompris entraîne la difficulté et l'impossibilité d'exprimer son propre être, devenant ainsi sa propre prison. De l'âme souffrante et mélancolique, tourmentée par les souffrances et les bouleversements existentiels, tendue vers le vice et la recherche du plaisir, les poètes maudits sont le symbole de l'angoisse humaine qui découle de l'observation de la décadence de la société dans laquelle ils vivent. En décrivant les réalités crues de la vie, ils considèrent la poésie comme une réalité supérieure, éternelle et infinie.

La poésie devient le moyen de comprendre le sens de la réalité : à travers une indiscipline des sens, le poète devient "voyant" et donne à la poésie un pouvoir magique, capable de pénétrer dans les vérités profondes et cachées de la vie et de l'âme, en les illuminant. L'art est célébré comme un outil pour explorer l'inconnu à travers des symboles, pour pénétrer l'âme humaine, ses émotions et ses désirs inconscients.

Arthur Rimbaud, affirme que "le Poète devient Voyant par une longue, immense et raisonnée indiscipline de tous les sens" et que "seul l'Amour divin donne les clés de la connaissance".

"J'écrivais des silences, des nuits, je remarquais l'inexprimable, je fixais le vertige" (Arthur Rimbaud)

"C'est la plus grande douleur | de ne pas savoir pourquoi, | sans amour et sans haine, | mon coeur est tellement désolé !" (Paul Verlaine)".

De quoi parle les poètes maudits ?

Verlaine explore dans cet ouvrage la notion de génie et de malédiction, suggérant que la

vraie beauté poétique et la créativité naissent souvent de la souffrance et de l'exclusion. "Les Poètes maudits" est considéré comme un texte fondamental dans la littérature française, non seulement pour sa mise en lumière des vies et des œuvres de ces poètes, mais également pour son approche empathique et profondément humaine envers ces figures tragiques de la poésie.

Voici les grandes thématiques abordées :

- La Malédiction et l'Exclusion : Le thème de la malédiction traverse tout le livre, illustrant comment ces poètes ont été rejetés par la société, souvent en raison de leur mode de vie non conventionnel ou de leur incapacité à s'intégrer dans les normes sociales et culturelles de leur époque.

- Le Génie et la Souffrance : Verlaine met en lumière la relation complexe entre le génie créatif et la souffrance personnelle. Il suggère que la douleur et les épreuves peuvent être une source d'inspiration poétique, donnant naissance à des œuvres d'une beauté et d'une profondeur exceptionnelles.

- L'Isolation et la Quête d'Identité : Les poètes décrits dans l'ouvrage vivent souvent dans l'isolement, à la recherche de leur propre identité et de leur place dans le monde. Cette quête solitaire est présentée comme une composante essentielle de leur génie.

- La Beauté dans le Tragique : Verlaine explore la beauté qui émerge des expériences tragiques de la vie, affirmant que les plus grandes œuvres poétiques naissent souvent de la confrontation avec la douleur, la perte et la désolation.

- La Rébellion contre les Conventions : Les poètes maudits sont également caractérisés par leur rejet des conventions littéraires et sociales. Ce thème souligne leur désir de briser les chaînes des attentes traditionnelles pour explorer de nouvelles formes d'expression poétique.

- L'Empathie et la Compréhension : À travers ses portraits, Verlaine exprime une profonde empathie et une compréhension envers ces poètes maudits. Il cherche à révéler leur humanité, souvent masquée par leur réputation ou leur mode de vie controversé.

- L'Influence et l'Héritage : Finalement, l'ouvrage considère l'influence durable et l'héritage laissé par ces poètes, non seulement sur la littérature française mais aussi sur les générations futures de poètes et d'écrivains.

Résumé de l'œuvre

Dans son ouvrage captivant "Les Poètes maudits", publié en 1884, Paul Verlaine explore avec une sensibilité aiguë le destin tragique de

six figures emblématiques de la poésie française du XIXe siècle. Verlaine, lui-même considéré comme un géant littéraire, plonge dans les vies tumultueuses et les œuvres révolutionnaires d'Arthur Rimbaud, Tristan Corbière, Lucien Létinois, Stéphane Mallarmé, Marceline Desbordes-Valmore et, sous le pseudonyme de Pauvre Lelian, de lui-même. Ces poètes, unis par leur génie et leur exclusion sociale, sont présentés comme des êtres d'exception dont la créativité a été nourrie par leurs expériences de marginalisation et de souffrance.

"Les Poètes maudits" ne se contente pas de dresser des

biographies ; il offre une réflexion profonde sur la nature de la création artistique, suggérant que la vraie beauté et la profondeur poétique émergent souvent des abysses du désespoir et de l'isolement. Verlaine, avec empathie et admiration, dévoile comment ces poètes ont transcendé leurs malédictions personnelles pour façonner des œuvres qui continuent de résonner avec force et authenticité.

L'ouvrage de Verlaine demeure une référence essentielle pour comprendre non seulement les vies et les œuvres de ces poètes exceptionnels mais aussi la notion même de "maudit" dans le contexte littéraire. "Les Poètes maudits" est un témoignage éloquent de la façon dont la douleur peut être transformée en une expression poétique sublime, offrant ainsi une source d'inspiration inépuisable pour les générations futures.

L'absinthe, la boisson des poètes maudits

Boisson favorite des poètes et des artistes maudits, l'absinthe est un distillat très amer au goût anisé, à forte teneur en alcool, dérivé des fleurs et des feuilles de la grande absinthe, la plante herbacée dont elle tire son nom, contenant des graines d'anis vert. Sa couleur peut varier du jaune pâle au vert émeraude et elle est prise en ajoutant du sucre ou de la glace. En 1915, en France, l'

absinthe est retirée du commerce et sa production est interdite. C'est au cours de sa deuxième période parisienne, en 1901, que le grand peintre Pablo Picasso a réalisé l'œuvre "La fille qui boit de l'absinthe".

D'autres artistes maudits

Le terme "maudit" est également utilisé pour définir les artistes de différentes époques qui ont alimenté ce mythe : les poètes français

François Villon (1431-1463),

Aloysius Bertrand (1807-1841),

Gérard de Nerval (1808-1855),

Lautréamont (1846-1870),

Petrus Borel (1809-1859),

Charles Cros (1842-1888),

Germain Nouveau (1851-1920), les poètes anglais

Thomas Chatterlon (1752-1770) et

John Keats (1795-1821), le poète et écrivain américain

Edgar Allan Poe (1809-1849), l'écrivain, acteur et réalisateur français

Antonin Artaud (1896-1948) et le peintre néerlandais

Vincent van Gogh (1853-1890).

Arthur Rimbaud et Jim Morrison

Arthur Rimbaud représente un poète culte pour l'icône du rock, poète et leader charismatique du groupe The Doors,

Jim Morrison : dans sa musique, ainsi que dans sa vie, vous remarquerez le lien fort qu'il a avec le poète maudit.

En 1968,

Wallace Fowlie, professeur de littérature française à l'université de Duke, reçoit une lettre de Jim Morrison le félicitant pour sa traduction des œuvres de Rimbaud. De cet événement, de nombreuses années plus tard, un essai intitulé "Rimbaud et Jim Morrison. The Rebel as a Poet" fut publié en 1994. Essai dans lequel Fowlie souligne les similitudes entre leurs vies et décrit les similitudes entre les œuvres de Rimbaud et les textes et poèmes de Jim Morrison, dans lesquels l'influence de Rimbaud est presque évidente.

Les Poètes maudits sont alors plongés dans les tempêtes intérieures du génie et de l'intempérance, car, comme le disait Aristote, "il n'y a pas de grand génie sans une dose de folie".